今回は「マンションの改修工事ってどのように行われるのだろうか?」という疑問をお持ちの方へ向けて、当社の大規模改修工事の流れを、全2回に分けてご紹介したいと思います。改修前(Before)と改修後(After)の比較画像はもちろん、より具体的になるよう、社内でも一部の人間しか目にしない【没プラン】の画像等も交えていきますね。

目次

そもそも、なぜ改修工事が必要なのか?

まずは大前提として「なぜ改修工事が必要なのか?」という点をお話ししておきます。マンションの大規模改修工事は約12年に1回、行う必要があります。目的は2つ。「建物の保全」(修繕/リフォーム)と「お客様から選ばれる物件にするため」(改良/リノベーション)です。

劣化自体を防ぎ、建物を保全する

マンションは年数が経ってくると、建物の外壁面にひび割れが出来たり、タイルのつなぎ目(シーリング・コーキングと言われる部分)が劣化したりしてきます。原因は様々ですが、振動や乾燥、紫外線や雨といった環境からくるものが主です。放っておくと、劣化部分から雨が入り建物の躯体、中の方まで傷めてしまいます。

塗装面やタイル面が浮いてきて落下してしまう恐れもありますし、屋上やベランダの防水部分が劣化して雨漏りの原因になったりもします。そういったことにならないように、劣化部分には必要な措置を行い、劣化自体を防ぎ、建物を保全するのが大規模改修工事の主な目的です。

お客様から選ばれる物件になるため

また、今は少子高齢化の時代です。それはつまり、賃貸マンションの空室数は年々増え、たくさんあるお部屋の中から、お客様自身の条件に合ったお部屋を選んでいただける時代にもなっているということです。

そのため、古くなった物件をそのままにしておいても「お客様から選ばれる物件」にはなりません。改修工事を行いグレードアップして、お客様に選んでいただけるような物件に生まれ変わらせる必要があるのです。

ただ、改修工事には高額な費用がかかります。物件の規模にもよりますが、数百万円から億単位の費用が必要となります。そして次の改修工事は、(通常ならば)また十数年先の予定です。費用面でも、頻度面でも、改修工事を行う際には細心の注意を払わなければいけません。

では、当社が先日行った【賃貸マンションの外壁リノベーションの様子】を具体的にお伝えしていきましょう。

1. 現況確認と分析

当社の【リノベーションチーム】は4名程で組みます。メンバーは責任者であるチームリーダーを筆頭に、建築のプロである設計士・プランナー、そして現地のマンションを熟知している管理営業者等です。今回のチームには、この道20年の百戦錬磨の人間も、新鮮なアイデアを出す新人も、柔軟な対応に定評のある建築士も参加しました。

まずは、チームで現地まで赴き、その物件を「どこまで改修するか」という点を話し合います。

例えば、屋根が【勾配屋根】で素材が劣化しているとします。劣化部分のみ補修する形にするのか?全体に改修する必要がありそうか?その場合、塗料を塗る手法にするのか?別の素材でカバー工法にて覆ってしまうのか?と、様々な可能性を探り、検討します。

2.デザインプラン作成

おおまかな方法等を決めると、デザインプラン作成の段階に入ります。プランナーはイラストレーターやフォトショップ等のソフトで【カラーパース】を作成します。これにより、完成プランのイメージがつきやすくなります。

色の組合せだけでも無限大ですが、周辺の環境や地域の条例、新婚さんが多い・子育て世帯が多い・学生さんが中心といったそのマンションの入居者層、マンション名などの条件を踏まえ、数種類の外観デザインを考えます。そこからチーム内で意見交換をし、何度もプランを練り直し、外観イメージが完成します。そしてそれを基準に、エントランスや共用廊下といった他の部分のプランも作成していきます。

この段階で、それらは2~3つのデザインプランに絞られていきます。

3.仕様書(改修内容の指示書)作成

デザインが決定すると、次に具体的な素材・材料の選定をしていきます。

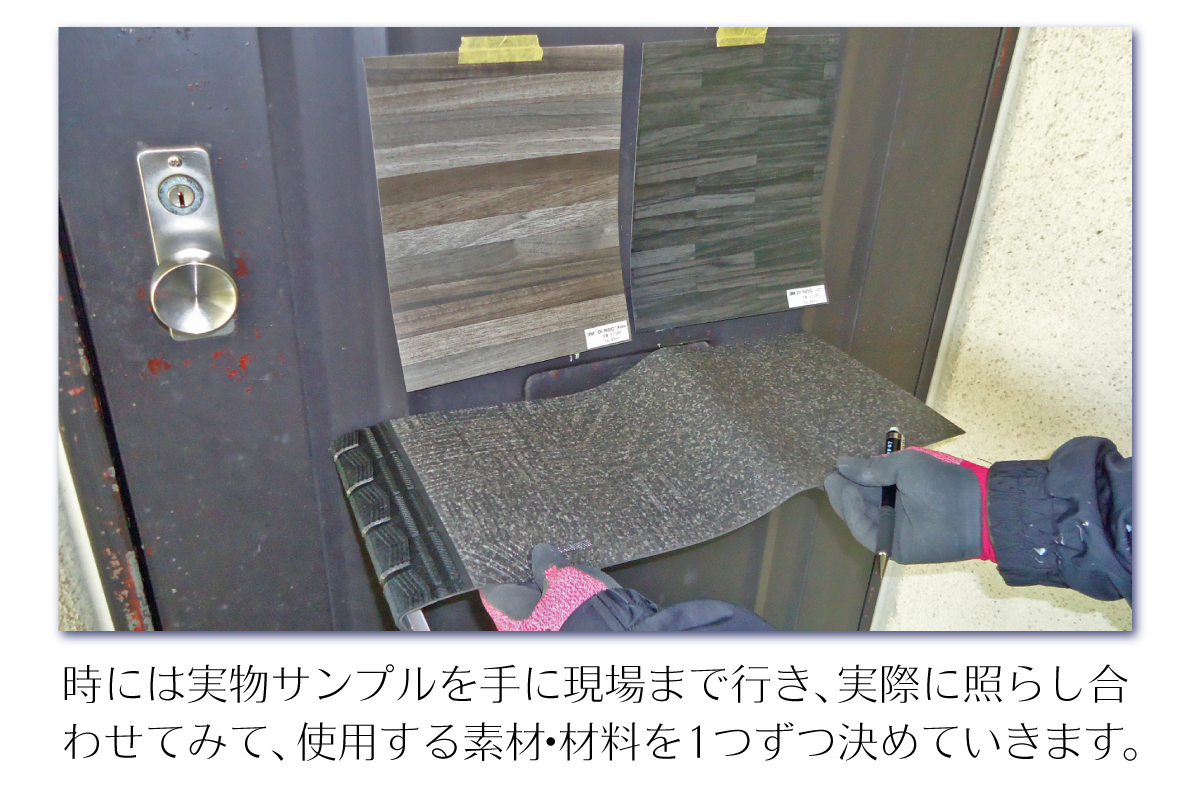

実物のサンプルを取り寄せ、カタログからではわからない手触りや光の反射具合等まで確かめつつ決めるのです。時には現地まで行って、その場でサンプルを合わせてみることもあります。

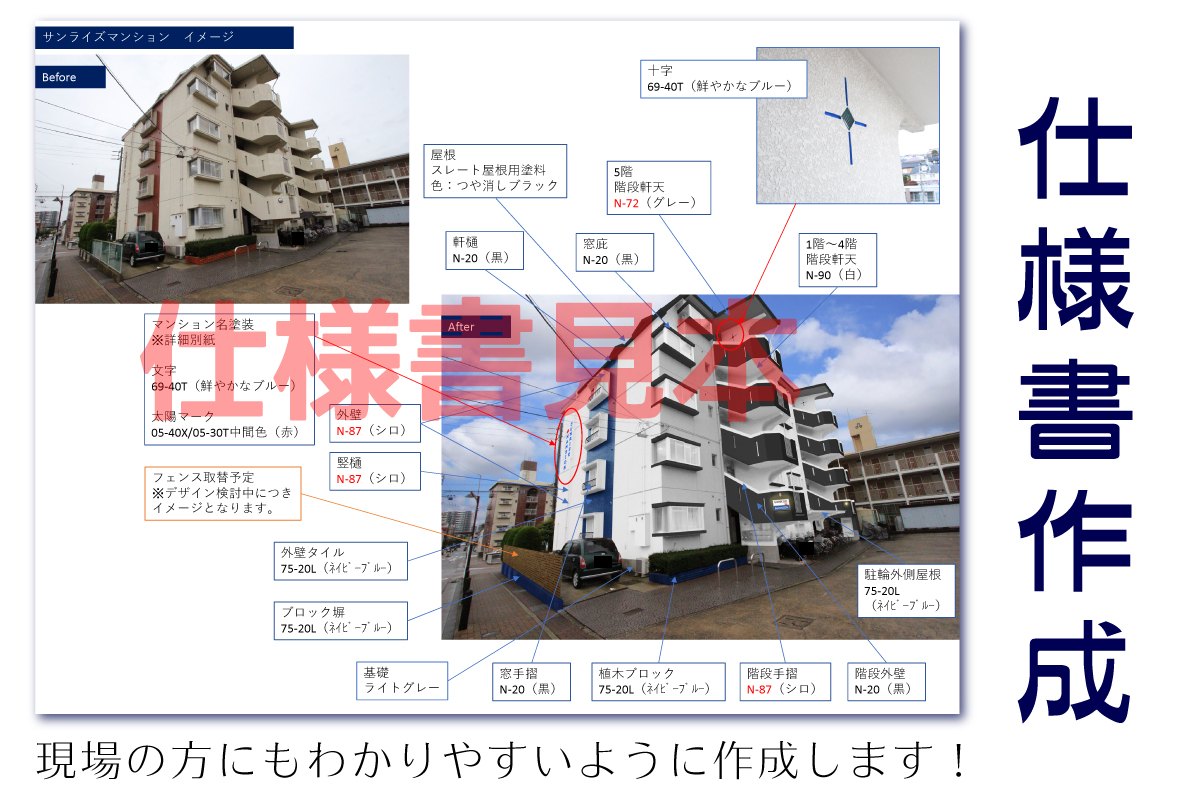

そして実際に使用を決めたものの品番を【カラーパース】に書き込んでいき、現場の職人さんたちがわかりやすいように【仕様書】を作成します。

わかりにくい仕様書は、人為的なミスを起因させてしまいます。そして「わかりやすい」という点は、小さな工夫の積み重ねによって成り立ちます。

例えば「品番だけでなく色名も添える」等の工夫が大切だったりするのです。現場をお任せする方が困らない仕様書を作成すること、これはとても重要です。

プランと仕様書が完成すると、次は費用を検討する段階へ移ります。

4.相見積もりを取る

高額な工事となりますから、3社以上の建築施工業者さんに送付し、相見積もりを取り、価格の適正をみます。各社との折衝は、管理営業者が行い、質疑応答は書面にて行います。規模にもよりますが、2週間程度の期限を設け、見積もりを出してもらいます。そして各社から上がってきた見積もり内容・金額の精査を行い、最も適正であると判断したところに決定します。

5.決裁者へのプレゼンテーション

施工業者・発注金額が確定すると、それらの承認やデザインプランの最終決定が必要になります。チームリーダーは決裁者である社長に向けて、2~3つまで絞ったデザインプランと共に発注金額等のプレゼンを行います。

正直に申しますと、この段階で変更指示が出てデザインプランを1から練り直すことも間々あります。そういう意味では、非常に緊張する瞬間です。時には何度もプラン改善を行い、最終承認がおりると、やっと施工へと移ります。

良いデザインプランを練ること、高額となる発注金額をいかに適正価格に抑えるかということ、決裁者が納得できるプレゼンを行うこと……リノベーションは工事作業の前にも様々な視点が必要になります。

さて、今回はここまでにして、次回は実際の作業についてのご説明をいたしますね。

次回ではリノベーション前後の比較画像や、外観以外のイメージプランもご紹介しますので、お楽しみに!