ここでは、主に長栄が管理する賃貸マンションにお住まいの方に向けてご案内いたします。

備えは、事前にしておくことが大切です。すでに大雨が降っている・暴風が吹いている場合は、危険ですので外へ出ないようにしてください。

目次

賃貸マンションと災害

天気予報等で事前に情報を収集しておけるような災害(台風など)の場合、賃貸マンションの借主は【事前に行える範囲の備え】をしておく必要があります。つまり、被害が最小限で済むように備えておけるのは、賃貸マンションを借りて住んでいる貴方なのです。

昨今のニュースを見ていると、「ここまでの被害に遭うとは思っていなかった」というコメントの方もたくさんいらっしゃいますし、その後の暮らしにも大きな影響が出てしまっているようです。そのため、少し大げさかな?と思うような対策をとっておいても損はないかと思います。

また、いざ被害に遭った場合、どこに連絡すればいいのか・誰が費用を払うのか・いつまでに直るのかなどの被害・修繕に関する事柄について、持ち家よりも賃貸マンションの方が複雑です。同じマンションの住人が一気に管理会社に連絡を取ろうとすると、電話が繋がりにくくなってしまう可能性も高くなります。そのため、関係しそうな事柄はこちらの記事にまとめておきますので、参考になさってください。

では、非常食や懐中電灯などは当たり前に備えておくとして、【借主の過失を防ぐ】【住まいを守る】ために行えることとはなにか?具体的にはどんなことが出来るのかを挙げて行きましょう。

事前にチェックしておきたい箇所

自分の住んでいる地域に大きな台風が来る、暴風雨が来る……!

そういった情報を入手したら、以下のことをチェックしましょう。

ベランダの排水口をチェック!

実は、【ベランダの排水口が詰まって】浸水被害に遭った方が意外にも多くいらっしゃいます。それも、普段より少し雨の量が多いかな?程度の雨量でも被害に遭われています。

大雨・長雨の予報なら、必ずベランダをチェックして、枯葉等のゴミがあれば取り除いておきましょう。

排水口が詰まると、あっという間に雨水が溜まり、窓から浸水する原因になります。

最悪の場合、普段からするべき掃除を怠った【借主の過失】とみなされ、修繕費用の請求が来る可能性もあります。詳しくはこちらのコラムをご覧ください。

ベランダや庭などの室外に置いてあるものをチェック!

風が強くなりそうなら、外に置いてあるもの(サンダル・掃除用具・物干し竿・ゴミ箱・植木鉢・子どものおもちゃなど)は部屋の中に入れておきましょう。

物が飛んで行った先で被害があると、室内に移動させなかった貴方の【過失】として責任を問われる場合があります。

室内に入れられないものの対策

例1.洗濯機飛んでいくことはないかもしれませんが、倒れたり壊れたりすると直すのも大変です。風が強いようなら対策しておきましょう。

1) 水を入れて重くする。

2) フタが開かないようにテープで貼り付ける。

3) 紐かロープで近くの柱などへ縛り付ける。

例2.自転車そこまで大きくない台風でも、外に置いてある自転車が倒れるのは良くあることです。なるべく建物などに寄せましょう。倒れて壊れたり、回りの物を傷つけたりする可能性があるなら、始めから横倒しにしておくのも手です。

カバーを付けている場合、風のあおりを余計に受けてしまいます。荷台用ゴムバンドなどをぐるりと巻いて、カバーの中に風が入ることを防ぎましょう。

窓ガラスをチェック!

近年の大きな台風の際に、飛来物で窓ガラスが割れるショッキングな映像を見た方もいらっしゃるかもしれませんね。雨戸やシャッターがあればいいのですが、賃貸マンションにはそのような設備の付いていない場合がほとんどだと思います。

瓦が飛びそうなくらいに風が強くなる時は、【割れた時の被害を最小限に留める】ための対策をした方が無難です。

対策1.ガラスフィルムを貼る。

割れたガラスの飛散を防ぐ専用のフィルムが売っています。お子様が小さいご家庭などは、災害に関係なく普段からガラスフィルムを貼っておいた方が安全かもしれません。

対策2.段ボール・新聞紙・大きなゴミ袋などを、内側から窓ガラスを覆うように貼り付ける。

ガラスが割れても室内にガラスが飛び散ることを防げます。

対策3.養生テープを内側から×になるように貼る。

ガラスの割れを最小限に留められます。

それらも手元にない場合は、カーテンを閉め、なるべく窓から離れておきましょう。

浸水しそうな隙間をチェック!

水害だけでなく、台風でも浸水被害に遭う可能性は十分にあります。隙間は閉じておきましょう。

・サッシの隙間に細く折りたたんだ新聞紙を挟み込み、浸水を防ぐ。

(タオルなどの布やペットシーツでも代用できます。)

・玄関ドア・郵便受け・換気扇・通気口なども隙間を養生テープで防ぐ

・室内にある排水口からの逆流が心配な場合は、そこもテープや土嚢などで防ぐ。

・玄関からの浸水が心配な場合は、玄関ドアの内側に土嚢を置く。

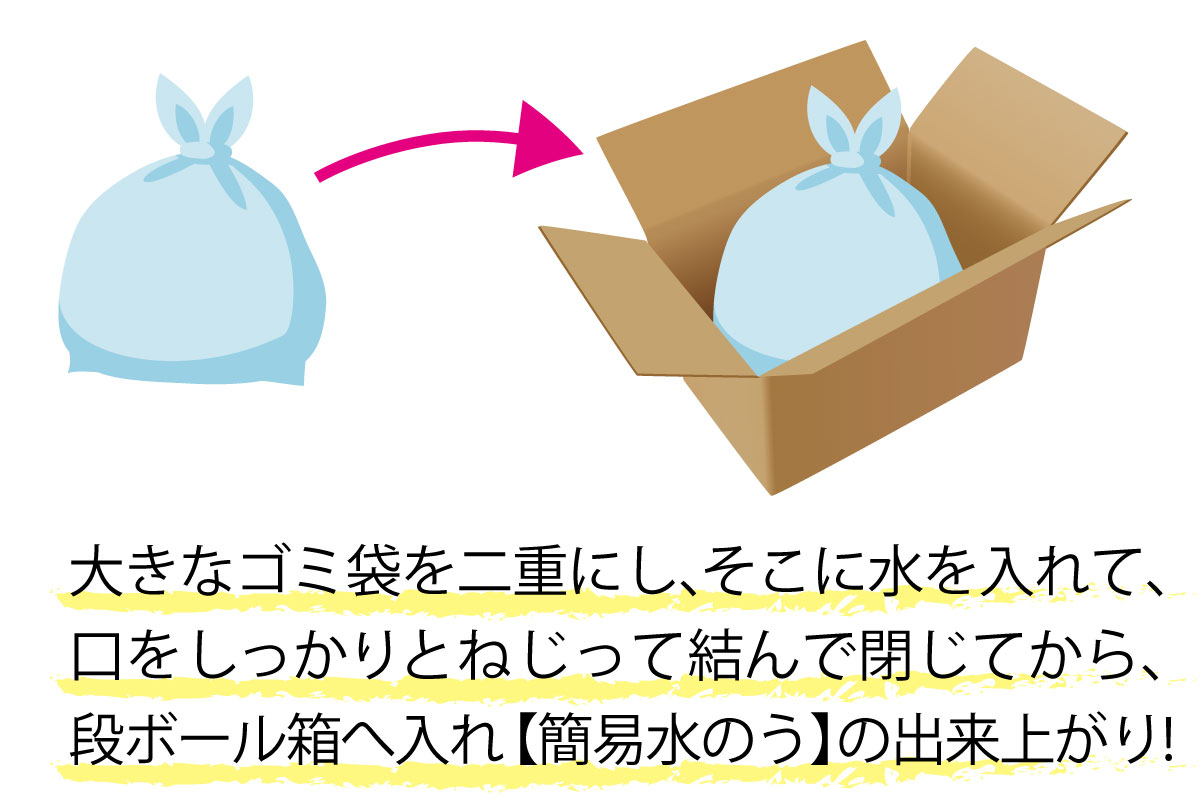

簡易水のうの作り方

大きな袋と水があれば、土嚢の代わりになる簡易水のうが作れます!

大きなゴミ袋を二重にし、中に水を入れて口をしっかりと閉めます。そのままでも水のうとして使えますが、玄関ドアの内側に置く際などには、それを段ボールの中に入れるとより置きやすくなります。

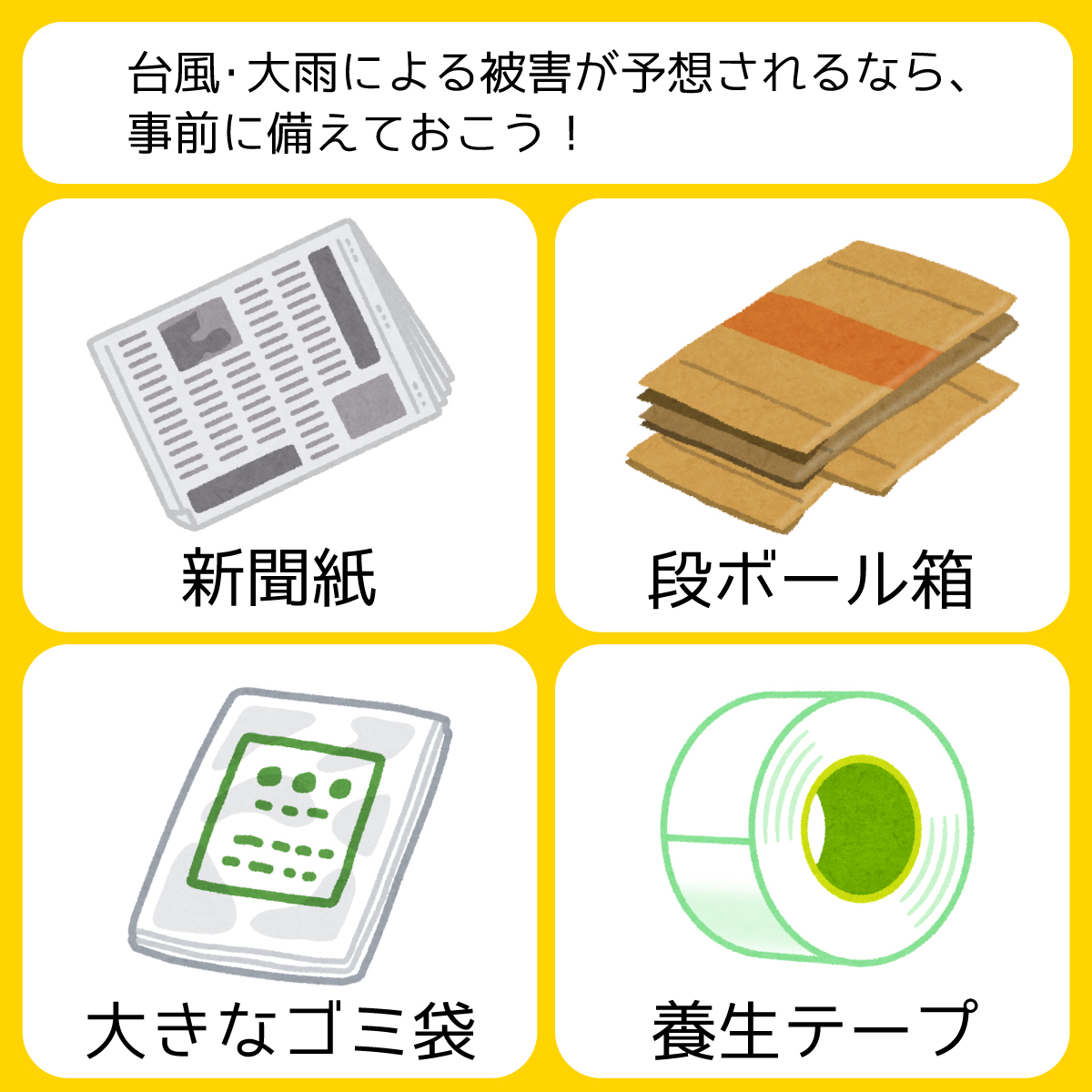

次に、上記のようにいざという時に自分でしっかりと【備え】や【応急処置】をする時にあると便利なものたちをご紹介します。

事前対策のためにあると便利なもの

1) 新聞紙…吸水性が良く、浸水の恐れがある隙間を防げます。割れたガラス破片を包むなどの片付けにも使えます。

2) 段ボール箱…ガラス窓の飛散を防いだり、簡易土嚢を作ったりが出来ます。

3) 大きなゴミ袋…ゴミを入れるだけでなく、浸水・水漏れ対策などにも使えます。

4) 養生テープ…後で剥がしやすいように、粘着力が弱い養生テープはあると便利です。

懐中電灯やラジオ、非常食などはご家族の人数に合わせて用意しておきましょう。年に1回、賞味期限や点灯チェックなども忘れずに。小さなお子様用の物や介護用品、生理用品、ペット用品は支援物資として届きにくいのが現状です。普段から多めに備蓄しておきましょう。

また、ペットと一緒に暮らしているご家庭では、必ずケージを用意しておきましょう。

災害時にペットが怪我をする・脱走するといったトラブルが相次いでいます。なるべく普段からケージを使用し、「この中は安全」と動物に認識してもらえていると、いざという時の保護や移動に役立ちます。被害が大きく避難所へ行かなければならない場合も、環境省からペットとの同行避難が推奨されています。その際には、ケージが必要になる可能性が高いです。

停電が起こったら?

停電が起こると、照明が点かなくなるだけでなく、テレビなどの情報源が使えなくなること、家電製品が壊れてしまうこと、火事の原因になることなどが予想されます。

まずは停電が起きる前に準備しておけることをおさらいしましょう。

事前準備しておけること

重要な家電製品をお持ちなら、アース付きのものにする・雷ガード付き電源タップにするなど、漏電や落雷への対策を入念にしておきましょう。

特にパソコンは使用中に停電すると故障の原因になります。停電が予想されるようなシチュエーションでは、念のために電源を落としておいた方が無難です。

また、携帯電話・スマートフォンなどは大事な情報源になります。ポータブル充電器を常備している方々が「心強かった」という声も目立ちますので、まだお持ちでない方はこれを機に入手しておいた方がいいかもしれませんね。

ブレーカーについて

ブレーカーの位置は把握していますか?大抵は玄関や廊下、洗面所などの高い位置にあります。いざという時に懐中電灯を片手に探し回る羽目にならないようにしておきましょう。

基本的に、ブレーカーは過剰負担や漏電などの危険から【安全を守るために】落ちます。つまりブレーカーが落ちたらすぐにブレーカーを上げればいいだけ!というわけではありません。

気を付けなければいけないのが【急な通電は火事や家電の故障を起こしやすい】ということ。そのため、少し面倒ですが、

1) まずは家電等のコンセントを一度抜く

2) ブレーカーを上げる

3) その後改めて、コンセントを差し直す

という作業を行った方がより安全です。

また、停電の原因が不明である場合・停電を繰り返す場合は、漏電などの可能性もあり危険なので放置せずに電力会社にご相談ください。

避難所へ行く等しばらく家を離れる場合も、家電製品のコンセントを抜き、ブレーカーは落としておきましょう。

もっと詳しく知りたい方は、電力会社のHPをご覧ください。

ちなみに、停電したら冷蔵庫の保冷機能が心配になる方も多いと思います。冷蔵庫は開けなければ数時間は冷気が保たれますので、短時間停電の場合はなるべく扉を開けないようにして過ごしましょう。

では次に、断水がおこった場合の備えについてご紹介します。

断水が起こったら?

実際に大きな災害が起こって断水した場合、復旧に時間がかかる可能性が高いです。そのため、日頃から各家庭で飲料水・生活用水を備えておいた方がいいでしょう。

事前準備しておけること

飲料水は、家族の人数×1日3リットル×3日分を目安に常備しておきましょう。保存期間に注意してくださいね。

あらかじめ大規模な災害が予想され断水の危険性を感じたら、お風呂等にお水を溜めておきましょう。トイレを流したり汚れを洗い落としたりと、生活用水として使えます。(念のため飲料水としてそのまま飲むことは避けましょう。)

どこに連絡すればいいのか?

断水は原因によって、連絡先が変わります。まずは断水している地域の範囲を調べてみてください。

市町村の管理している水道設備に原因があるかどうかを調べましょう。お住まいの市町村の水道局のHP等で断水のお知らせが確認できます。情報の反映に時間がかかる可能性がありますので、少し時間をおいてからご確認ください。

※市町村のHPで断水地域に記載されていない場合、マンション・集合住宅の水道設備が原因の可能性があります。管理会社に連絡を入れてください。

事後のチェック

隙間を防いでいたものやテープは取り除く

そのまま放置しておくとカビ等の原因になります。そうなった場合、【借主過失】となってしまいますので、適切に片付けましょう。テープも、たとえ粘着力の弱い養生テープ等でも、長い期間貼りっぱなしにしていたり水分を含ませたままにしておいたりすると、剥がしにくくなり壁紙を傷めてしまいます。

繰り返しになりますが、これらの放置による傷みは借主の【過失】となりますので、要注意です。

停電が解消されたら

・状況によって再停電の可能性があります。充電式の物はすぐ充電しておきましょう。

・状況が落ち着いていたら、電化製品の損傷の確認、日時の再設定などをしましょう。

もしも電化製品が壊れていたら、修理費などに保険が使えるかもしれません。写真を撮り、火災保険に付帯する家財道具の補償をご確認ください。

火災保険についてのコラムはこちらです。

断水が解消されたら

まずは水に混入物がないか確認します。屋外の水道があればそれをはじめに使ってください。なければ、洗面所か台所の水道を使ってください。

水を流してみて、透明な水かどうかをチェックしてください。断水時に空気や異物が混入していた場合、水が濁っています。混入物を除去するため、水が透明になるまで流しっぱなしにしてください。

※トイレは故障の原因になるので、断水解消後すぐは使用しないでください。まず他の場所の水道で水を流してからトイレを使いましょう。

ガスの火が点くかどうかをチェック

まずはガス臭くないかを十分にご確認ください。窓も開けておきましょう。

もしもガスの臭いがしたら、早急にガス会社へ連絡してください。

ガス臭くなければ、キッチンのガスコンロを点けてみましょう。

※震度5相当以上の地震を感知すると、安全のために自動的にガスが止められている場合があります。

区域全体のガス提供を停止していなければ、ご自身でガスメーター(マイコンメーター)の復帰操作を行えます。

マンションなどのガスメーターは一般的に、玄関扉の横にあるもう一つの扉(パイプスペース)の中にあることが多いです。通常鍵はかかっていません。こちらも入居時に確認しておいてくださいね。

復帰作業方法は以下のリンク先を参考にしてください。

給湯器が使えるかをチェック

給湯器の使用にはガス・電気の両方が必要です。

キッチンのガスコンロの火が点かなければ、ガスが来ていないということなのでガス会社に連絡します。

火が点いたら、ガスは来ているので電気の方が来ていない可能性が考えられます。その場合は管理会社に連絡を入れてください。

それではもし修理が必要な箇所を見つけたらどうすればいいか、ご確認頂きましょう。

もしも修理が必要な個所を見つけたら

自宅の場合

念のために証拠となる写真を撮ってから片付けましょう。応急処置(後述)をした後、管理会社へ連絡してください。

共用部の場合

マンションのエントランスや廊下、駐車場などのマンション住人の方々が一緒に使う場所のことを共用部と言います。共用部に修理が必要な個所を見つけた場合は、そのまま触らないようにして、賃貸マンションの管理会社へ連絡しましょう。写真を撮り、メールに添付して管理会社へご連絡いただければ大変助かります。

普段はあまり連絡をすることがない管理会社ですが、緊急時には連絡する必要が出てきますので、ご自分のお住まいのマンションの管理会社とその連絡先は把握しておきましょうね。管理会社が入っていない場合は、大家さんに連絡しましょう。

ちなみに、このコラムを掲載している管理会社長栄の緊急連絡先は以下のページに掲載しております。

※お住まいの地域によって連絡先が変わります。マンションエントランスにも管理センターの連絡先が掲示されています。

※災害時は混みあうため繋がりにくくなる可能性があります。ご了承ください。

※長栄の管理物件でない場合は、ご対応出来ません。

応急処置のやり方

被害が広範囲の地域にわたっている場合、業者や材料の手配などに時間を要します。そうなると修理に1カ月以上かかる場合もございます。ご容赦ください。

修理待ちの間にご自身で出来る応急処置の仕方を明記しておきます。参考になさってください。

ベランダの隔板が破れた場合

隔板(へだていた)とは、隣人のベランダとの境にある「非常の際はここを破って隣戸へ避難してください」等が書かれてある薄い壁のことです。

これが強風で破れてしまう事例が多々ありました。お隣から丸見えになったり、行き来自由になってしまったりしてしまいお困りだと思います。しかし、修理の手配に時間がかかってしまう個所でもあります。まずはご自身で出来る応急処置をしておいた方が良いです。段ボール箱や大きなビニール袋等を、残っている部分に張り付け、目隠しをして応急処置としましょう。

窓ガラスが割れた場合

ガラスは非常に危険です。作業をする際には軍手をする等、十分に気を付けてください。

→ひび割れにはテープを貼りましょう。ヒビが広がる可能性があるので、そっと処置を行ってください。

→穴が開いている場合は、落ちた破片はもちろん、残ったガラスが何かの反動でいきなり落下する可能性もあります。充分に気を付けて作業を行ってください。

ガラスの破片はゴミ袋に直接入れると破れてしまいますので、新聞紙等で包んでから捨てましょう。新聞紙を数枚重ねて、その上に大きな破片から順に集めます。

そして、穴が空いているところに大きなごみ袋や段ボール箱等を窓枠に貼り付け、応急処置としましょう。

※ガラスはお住まいの市町村により、分別・出し方が異なります。きちんとルールを調べてからゴミ出しを行ないましょう。

例としてポポラートに記載がある物件の地域のガラスゴミの出し方を幾つか明記します。(2019年9月現在)

・京都市:分別は【燃やすゴミ】回収は週2回、指定ゴミ袋あり。

・亀岡市:分別は【埋立てゴミ】回収は月2回、指定ゴミ袋に入れ「危険」と表示。

・長岡京市:分別は【その他不燃物】回収は月2回(1回の地域もあり)。

・宇治市:分別は【もえないごみ】回収は週1回、「割れ物」等の表示。透明・白色の半透明で中身の見える袋を使用すること。

・大津市:分別は【燃やせないゴミ】回収は月に1回、指定ゴミ袋あり。

・草津市:分別は【陶器・ガラス類】回収は月に1回、中身の見えるゴミ袋を使用すること。

・大阪市:分別は【普通ゴミ:日用品】袋に「キケン」と表示。中身の見えるゴミ袋を使用すること。

・吹田市:分別は【小型複雑ごみ】回収は月に1回、袋に「ワレモノ」の貼紙。

では、修理が必要な個所があり、応急処置が必要であれば行う等をした後、実際の修理を行う際の費用は誰が支払うのでしょうか?

修理費用は誰が支払うものなのか?

災害によって生じた被害について、建物や設備に関する修理費用は、基本的には家主(大家さん/オーナー)が支払い、借主の火災保険などは使いません。

建物以外の家財道具に関する修理費用は、基本的に持ち主(部屋の借主)が支払います。部屋を借りる時に契約した火災保険に、火災以外の原因でも使える家財補償等が付いている場合がありますので、書類は捨てずに保管しておいてくださいね。申請には証拠写真が必要です。片付ける前に写真を撮っておきましょう。

※元々部屋に【設備・備品】として家具や家電が付いてきた場合は、家主(大家さん/オーナー)が修理費用を支払うものになります。(残置物はこれにあたりません)

火災保険について詳しくはこちらのコラムを参考になさってください。

残置物について詳しくはこちらのコラムを参考になさってください。

ただし、借主には【善管注意義務】というものがあり、事前に借主が行える範囲の備えをしなかった【過失】などはこの義務に違反していると見なされる可能性があります。その場合の修理費用等は借主に請求されます。

また、修理が必要な箇所をそのまま【放置】すると、より劣化したり、原因の特定が出来なくなったりします。そうなると、退去時に必要な原状回復費用等が高くなってしまう場合があります。修理が必要な箇所については、なるべく速やかに管理会社へ連絡を入れましょう。

まとめ

今回は2019年9月現在の、お部屋探しサイト【ポポラート】に記載されている賃貸マンションにお住まいの方に向けて、災害発生時の対策をまとめてみました。

自治体のルールなどは変更となる場合もありますので、必ず自治体の公式サイトで最新情報をご確認ください。

「備えあれば憂い無し」とは言いますが、毎年大きな災害被害に遭う地域があるのが近年の日本です。「自分の住んでいる地域は大丈夫だろう」と考えず、非常事態に備えておきましょう。

物品を備えることも大切ですが、「いざという時にどこへ連絡を入れたら良いのか」等の情報を前以て調べておくことも重要です。携帯電話には緊急時に必要な連絡先を登録しておくこと、同時に紙でも連絡先をメモして見易いところに貼っておくことも、【事前に行なえる範囲の備え】ですね。